A 56 años de aquella mañana del viernes 11 de abril de 1969 cuando la gente, nunca mejor aplicado en término que parece muy genérico, salió a la calle en Villa Ocampo, la última ciudad del norte profundo de Santa Fe. Propio de la hora, fue violentamente reprimida.

Por: Ricardo Miguel Fessia

El año 69 estuvo signado por las protestas sociales en un país gobernado por un oscuro general cuyo plan económico se encaminaba hacia una vertiente liberal fijando un ajuste del tipo de cambio con una devaluación del 40%, la eliminación de las retenciones a las exportaciones, la baja de las tasas de las importaciones y, para cerrar el paquete de medidas, la suspensión de los convenios colectivos de trabajo.

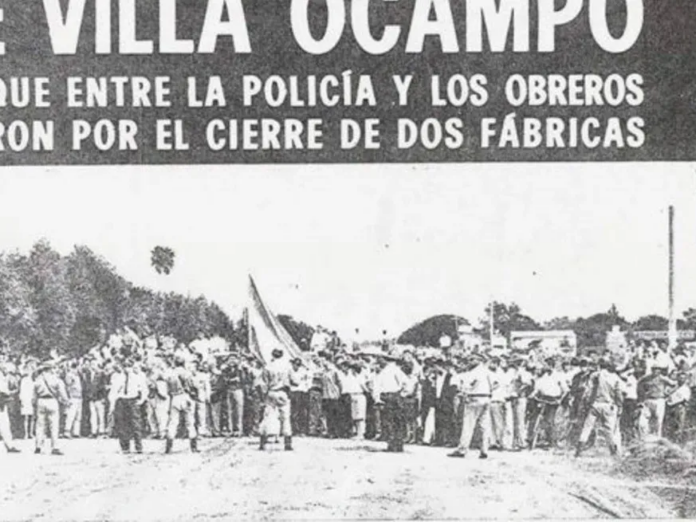

En la otoñal mañana del viernes 11 de abril de 1969 la gente, nunca mejor aplicado en término que parece muy genérico, salió a la calle en Villa Ocampo, la última ciudad del norte profundo de Santa Fe. Propio de la hora, fue violentamente reprimida.

Se conoció como “El Ocampazo” y de esta forma se inauguraba ese tiempo de los “azo” que, si bien no llegó a la amplitud histórica que tuvieron los otros movimientos que se sucedieron, hubo momentos de pánico por el nivel de represión.

II

Esta etapa de la vida de Argentina, se inició en la mañana del martes 28 de junio de 1966 cuando otro oscuro general, Julio Alsogaray, y dos coroneles –Prémoli y Perlinger- apoyados por 16 policía, entraron a la casa de gobierno a palazos y sacaron por la fuerza al presidente constitucional Arturo Illia para imponer una nueva dictadura.

El golpe se venía gestando con sus particularidades. Los intereses petroleros y farmacéutico se vieron afectados por medidas del gobierno; sectores del sindicalismo que priorizan lo político por sobre los intereses de sus representados en la figura de Vandor, Alonso y Coria –los dos primeros están en la foto del salón blanco cuando jura el dictador- siempre dispuestos al fragote; algunas expresiones políticas también aportaban lo suyo, y para ello tenemos las cartas de Perón que desde Madrid aventaba en esta dirección.

III

El modelo se inscribe en el molde de los anteriores de una brutal embestida contra los que menos tienen, nada más que con particularidades propias en una situación siempre cambiante. Esa nueva realidad se manifestó en el interior donde el impacto por el cierre de los establecimientos de producción que mantenían a las economías regionales dejaban legiones de trabajadores en la calle.

En el norte santafesino había una importante industria azucarera floreciente, similar a las de Tucumán, Salta y Jujuy. Una de las manifestaciones fue el empoderamiento del monopolio de la familia Arrieta-Blaquier que afectó a las economías de las provincias con menor producción. El impacto de la ley 17.163 -10/feb/1967- resultó el cierre de doce ingenios donde los primeros afectados fueron los trabajadores de los ingenios de las provincias del noreste que sólo producían un 0,3% del total nacional. El primero en cerrar fue el de Tacuarendí; el de Las Toscas y de Villa Ocampo empezaron a sentir los efectos del ajuste en la producción al dejar de percibir sus salarios los trabajadores. Pero la cadena sigue con los cosecheros, cuya única fortaleza es la de sus brazos para la recolección de la caña y se proyecta en toda la población que dependía de esa fuente de ingresos.

IV

La piedra de toque llega el sábado 4 de enero del 69 cuando comenzó a circular la versión del cierre del ingenio “Arno” de Villa Ocampo. El calor intenso no fue obstáculo para que obreros y estudiantes -secundarios y universitarios- que estaban por unos días de vacaciones, iniciaron una huelga de hambre en la puerta de la iglesia del centro.

La tensión fue creciendo en los meses siguientes donde casi todos los días había asambleas o reuniones con actores sociales en distintos estamentos. Pero nada hacía aventar un futuro distinto.

Si bien la política de la dictadura los despojaba cada día más, no pudo con el más humano de los sentidos que es la lucha y decidieron como herramienta una Marcha del Hambre hasta la capital de la provincia el 11 de abril bajo el lema “Muera la dictadura!”.

No eran los trabajadores, era “la gente“, toda la comunidad de Villa Ocampo se sumó a la protesta.

El gobernador de facto, contralmirante Eladio Modesto Vázquez ordenó a las fuerzas de seguridad impedir la marcha hacia la Casa de Gobierno en la capital. Las fuerzas usaron gases lacrimógenos y disparos al aire para dispersar la marcha y que llegara a la ruta 11. Recuerdan que el propio Ongaro tuvo que salir en el baúl de un coche. La columna se abroqueló y se dirigió a la casa parroquial y el edificio municipal. Entre los tantos detenidos había menores.

V

En la organización estaban los sacerdotes tercermundistas, en particular Rafael Yaccuzzi, párroco de Villa Ana, y gremialistas “combativos” –no burócratas- de la CGT de los Argentinos, cuyo principal referente era Raimundo Ongaro, fueron los que estaban al frente.

Se entendía que no era una cuestión de la ciudad, de la zona, ni de la provincia; había que nacionalizar la lucha contra la dictadura.

Los posicionamientos estaban claros; de un lado los trabajadores, del otro la CGT Azopardo que fungía como sostén de la dictadura.

Meses después, el gobierno nacional resolvió expropiar el Ingenio Arno y colocarlo bajo la Compañía Nacional Azucarera (Conasa) junto a otros. La ciudad logró mantener en funcionamiento su principal fuente de trabajo de entonces.

Otros conservaron su medio de subsistencia organizándose en forma de cooperativas gestionadas por la Iglesia. No pocos quedaron fuera del proceso productivo y debieron regresar a su lugar de origen, al campo o emigrar a otras poblaciones.

VI

Fue una experiencia parcial y retirada de las capitales que quedó grabada en los que fueron protagonistas y que se extendió el resto de la juventud y de los trabajadores. Fue una luz que se encendió y que no se apagó hasta que los jóvenes y los obreros de cada vez más localidades y ciudades capitales del interior del país dieron vuelta la historia y avanzaron hacia una puja más radical y a una conciencia más auténtica.

Siguieron durante el año 69 y los siguientes, otros “azos” que marcaron un antes y un después en el duro aprendizaje: el “Tucumanazo” -14 de mayo-, el “Correntinazo” -15 de mayo-, los tres “Rosariazos -21 de mayo, 29 de mayo y 16 de septiembre– y el “Cordobazo” -29 de mayo-.

Esas experiencias se revivificaron en rebeliones estudiantiles, en la lucha de la mujer, en los chalecos amarillos en Francia, en la huelga docente en Los Ángeles. Todas gestas que se reúnen en la memoria colectiva y son parte pensamiento y de la acción de hoy y del futuro para enfrentar a los modelos de exclusión y avanzar en el respeto de los derechos y conquistas sociales.

En la otoñal mañana del viernes 11 de abril de 1969 la gente, nunca mejor aplicado en término que parece muy genérico, salió a la calle en Villa Ocampo, la última ciudad del norte profundo de Santa Fe. Propio de la hora, fue violentamente reprimida.